中部地区中小製造業におけるB2Bネット取引の現状と課題 その23

2.事例 2

(1)企業の概要

〇〇工業株式会社 愛知県海部郡

代表者 〇〇 〇〇

資本金 10,000千円 創業 昭和39年

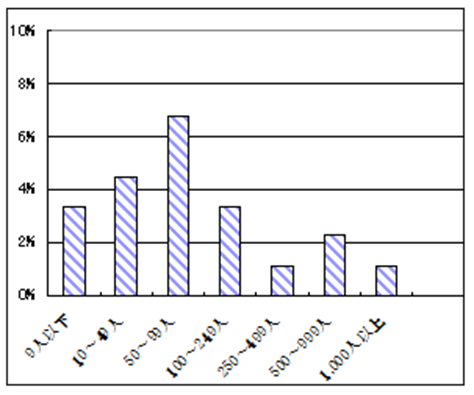

役員 3人、従業員数 40人(うちパート7人)

売上高 400,000千円(平成11年度)

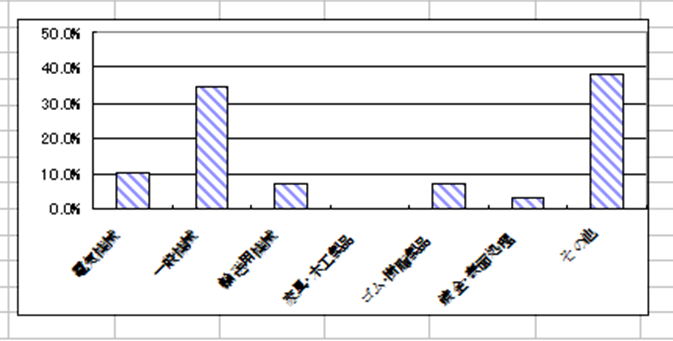

主要製品 汎用インバーターBOX、制御盤ケース、工作機部品

当社は昭和39年に現社長が創業し、現社長は65歳である。現在、社長が出社するのは週2回程度で、大学卒業後勤務していた商社を退職し、8年程前に入社した子息(34歳)が専務として業務全般を担当している。

創業時は資本金50万円で柱上変圧器、冷暖房機の板金溶接加工を行っていた。その後、大手電機メーカーより制御盤・配電盤等の板金加工を受注、引き続いて別の大手電機メーカーから制御盤等板金加工を受注出来、業績を伸ばしてきた。

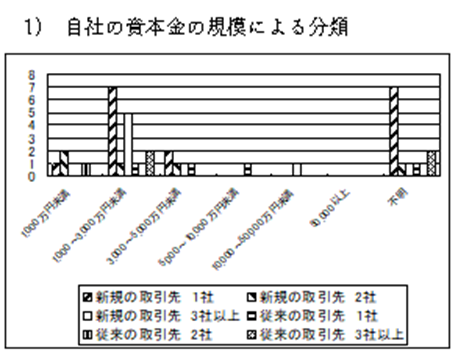

昭和44年に資本金を100万円に、昭和60年に500万円に、平成元年に1000万円に増資した。大手電機メーカー2社を主要顧客としており、この2社で売上高の約50%を占める。

設備はNCターレットパンチプレス2台、NCレーザーパンチプレス2台、ボール盤6台、プレス10台(ブレーキプレスベンダー6台含む)、溶接機14台等を有する。

その設備と専門技術力を駆使し、ターレットパンチプレス加工とレーザー加工の複合機を用いたオンラインでのDNC運転(同時に指令した多数のNCデータに対し、無人でスケジューリング加工)を行っている。(専門技術力の証明として平成8年優秀板金製品技能フエア(職業訓練法人 アマダスクール主催、労働省他 後援)で技能賞を受賞)

また、受注から出荷までの進捗状況をバーコードでコンピューター管理し、少量多種・短納期に対応する生産体制としている。

(2)インターネット取引の現状

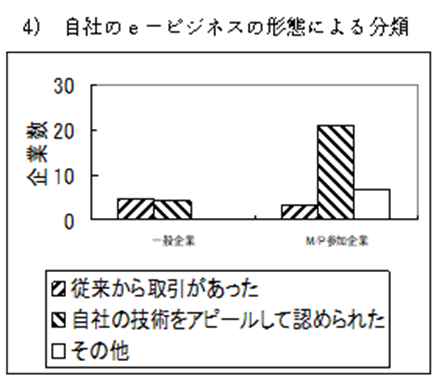

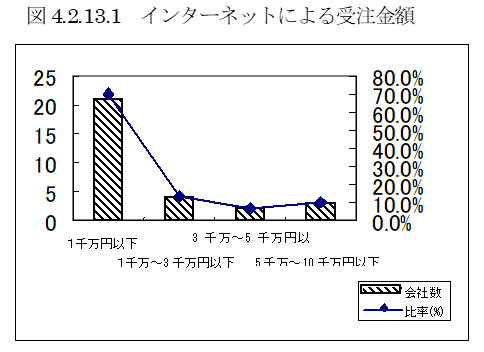

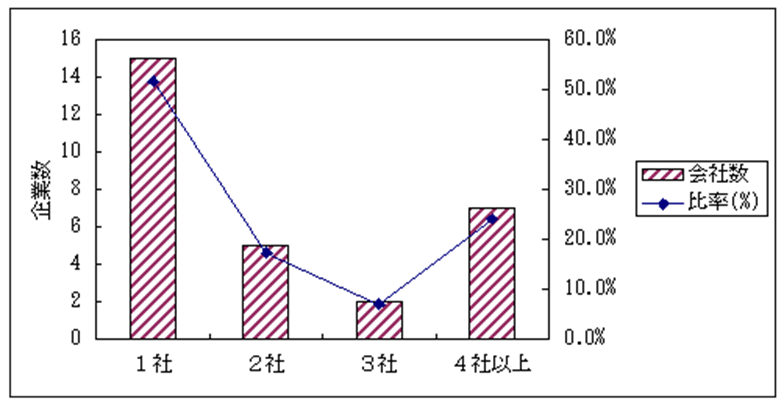

現在6社とインターネット及びVAN取引している。(平成12年1月から6月間におけるインターネットおよびVANによる受注金額は1億2千万円)

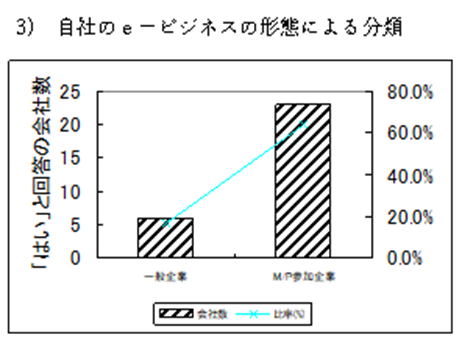

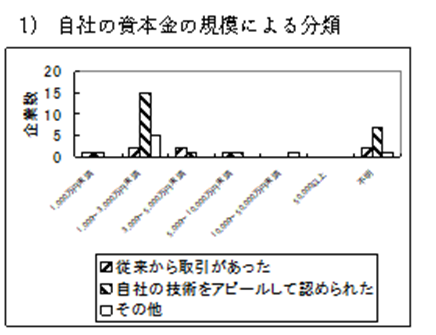

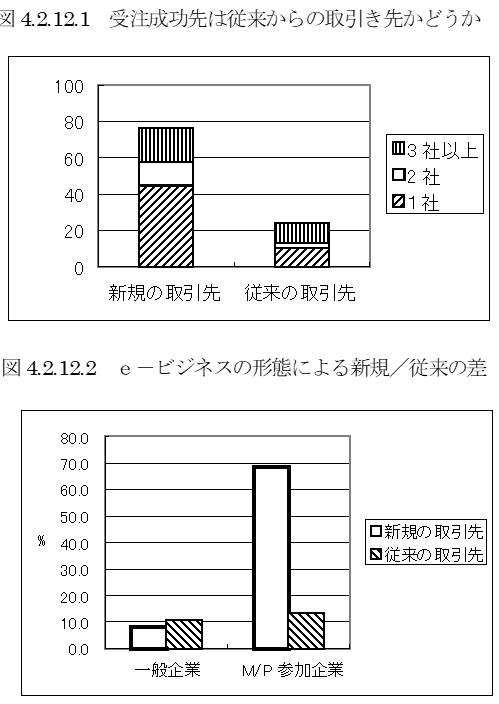

そのうちの3社は主要顧客であり、当社からの提案と顧客のタイミングと呼応して1996年頃からインターネットによるオンライン受注を、また今年からVAN取引を開始している(当社受注金額の60%を占める)。さらに、2年前に汎用ソフトを利用して女子社員によりホームページ(http://www.chuokogyo.co.jp)を開設している。女子社員を活用したメリットとして、硬い製品に対して彩色等イメージを和らげる効果があった。 その後、専任者を置いていないこともあり、1年間更新していない。そのホームページにアクセスしてもらったことにより1社新規顧客を獲得している。また、バイヤー側のホームページの掲示板での募集に応募し、自社技術をアピールすることによって2社新規顧客を獲得した。ホームページを維持更新する専任者は置いていないが、外注するのもひとつの方法と考えている。ホームページにアクセスした人からの問い合わせに対しては専務が対応している。

月10件程度の問い合わせがあるが、その大半は商社からの登録勧誘であり、仕事の引合いは10%程度。 引合いに対しては2~3日以内に回答するようにしている。海外からも問い合わせが来たことがある。

オンライン発注も行っているが(5%)、発注しているものは事務用品が殆どで、その他には金型が1%程度あるだけである。

パソコンは事務所内に15台、工場に5台所有している。社長以下10人程はインターネット接続環境にあり、定型的な受発注業務は総務課の5人程にて担当している。

(3)インターネット取引のメリットと問題点について

①インターネット取引のメリット

受注情報データを加工し生産情報に転用できる。例えば以前は図面を見て手入力していたが、現在は主要顧客からCADデータを貰いNCデータとして活用している(但し、顧客が図面を正としているため、図面とチェックしてから利用している)。また、新規顧客3社を獲得できたのもインターネットを活用したおかげであり、地域制限も無く、多大な広告費用も必要とせず、中小企業にとって有効な顧客獲得手段であり、当社にとってメリット大であると言える。

②インターネット取引の問題点

現時点では特に問題点は感じていないが、社員のパソコン教育が必要である。但し、社内外間電話、FAX,文書送付等に対する費用節約も兼ねて社員へのネット接続環境を整備したが、日本国内には私的アクセスを監視する専門プロバイダー等も一般化していないため、私的利用のリスクはある。また、ハッキング等への完全有効なセキュリティシステムは困難なこともあり、ネットの常時接続はせず、社内イントラネットを通じダイヤルアップで適宜送受信を行っている。

(4)今後の展開について

① ホームページを充実して顧客を増やしていきたい。

② 発注体制を整備し、鋼材等のインターネットでの発注を増やしたい。

③一方、板金による製品製法の特許を取得したので、これを活用した自社製品の開発・販売を目指したい。